本記事では、私が実際に大学院入試の即日設計で実践した時間配分やコツを紹介します!

私は東京藝術大学、Y-GSA、東京大学の大学院入試において、即日設計を経験し、合格を勝ち取ることができました。

初めて即日設計をする人にとっての大きな壁は、時間配分だと思います。

-150x150.png)

短い時間に、やらなきゃいけない作業が多すぎるよ。。

私も時間以内に描き終えれるようになるまで、かなり日数を要しました。いろんなコツを覚えることで時間短縮だけでなく、画面のクオリティも大幅に向上させることができました!

即日設計は時間との戦い!

即日設計は、大学院によって特徴が異なりますが、4〜7時間ほどの制限時間の中で、与えられた課題の要件を満たしながら魅力的な提案をA1やA2の用紙に手描きで設計する試験です。

設計を行う瞬発力や効果的にコンセプトを伝える表現力などの能力が試されるね

徹底的な時間配分が重要な要素となってくる試験なので、時間感覚を体に染みつかせるよう、たくさん練習をこなしていきましょう!

目標の時間配分を決めて練習をしよう!

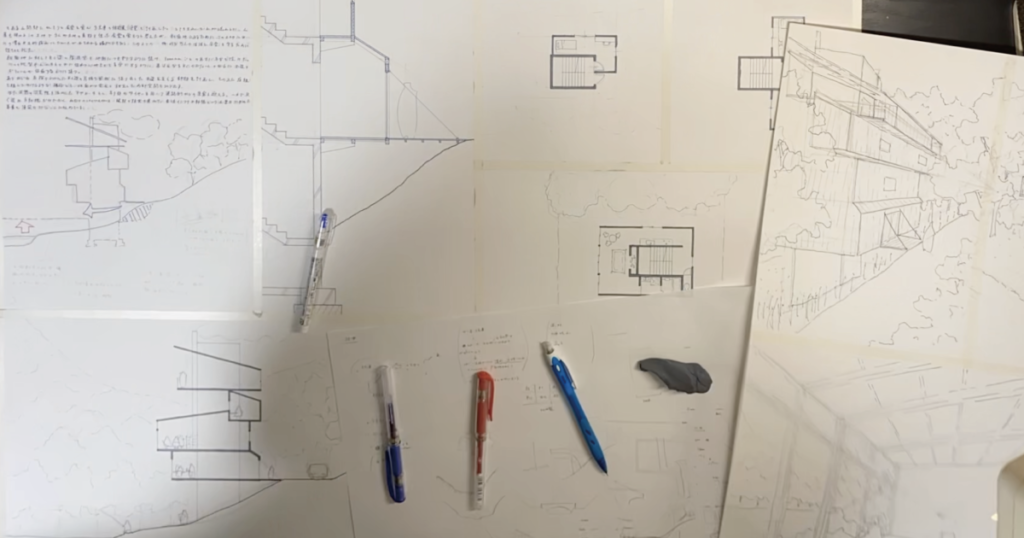

即日設計は①エスキース②下書き・ペン入れ③パース・ダイアグラム④着彩・文章の大まかに4項目に分けて進めていきます。

ここからは、各項目の時間短縮のコツなどを紹介します!7時間の試験を想定して紹介していきますが、志望する大学院の時間に合わせて調整して頂けたらと思います。

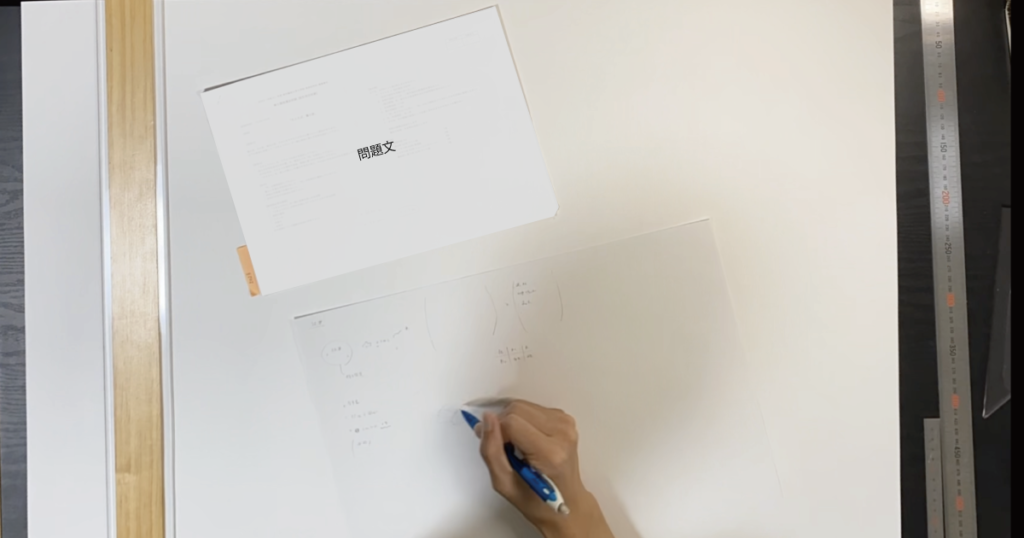

①エスキース・レイアウト 0:00〜1:00

1-1. 問題文の熟読

問題文を読み込み、条件を整理しながらコンセプトをエスキス用紙に描き込んでいきます。

この段階で、敷地の大きさを正確に把握しましょう!

敷地が与えられない課題もありますが、自分の設計しやすい面積や寸法感覚で設計をするために、敷地面積の決定や詳細な把握は重要です。(異常に大きなトイレなどを設計しないように。。)

1-2. 大まかなゾーニング

課題で与えられた用途などを、敷地に配置してきましょう。その際に、人の動線や用途同士の関係性を思い描きながら置いていきます。

「この通りからカフェに人が入って、そのカフェの賑わいが隣の共有スペースに聞こえてくるな。」といった想像をたくさんしておくことで、コンセプトやパースを描く際に自分が強調したいポイントが明確になります!

-150x150.png)

即日設計の瞬発力はここで発揮されるね!

1-3. 課題条件の確認

与えられた条件を満たしているか確認しながら、平面、立面、断面を行き来して大まかな設計の概要を決定します。

形態を決める際、決め打ちはしていいのか。ばれるのか。という問題がありますが、私は20種類ほどの形のパターンをストックしていました。

課題自体パターンは限られるので、練習を繰り返すと必然的に自分の手癖は顕著になります。なので、慣れた設計をたくさん用意して、課題に応じて組み合わせるのが効率が良いと思います。

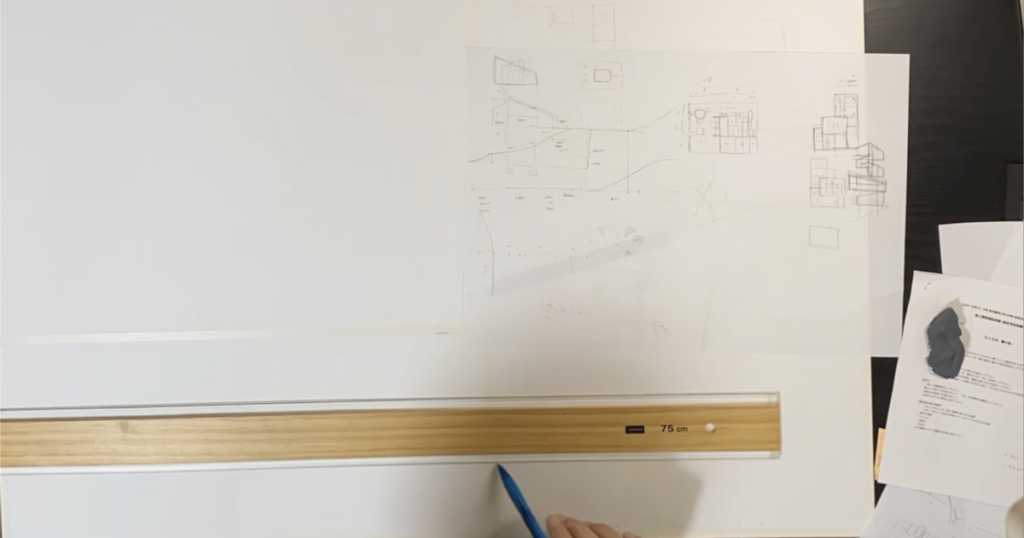

1-4. レイアウト

コンセプトを効果的に反映させるための表現やレイアウトを検討します。

必要図面が図枠に納まるように三角スケールでしっかり確認しながら進めましょう!

-150x150.png)

下書きの段階で図枠が小さいことに気づくことが多々あるよ

レイアウトの線をT定規で引いた後に、マスキングテープで枠を確定させていきます。

マステの幅は9mmのものを使用していました。12mmを使用したこともありますが、個人的には余白が多く、画面の密度が少なく感じます。

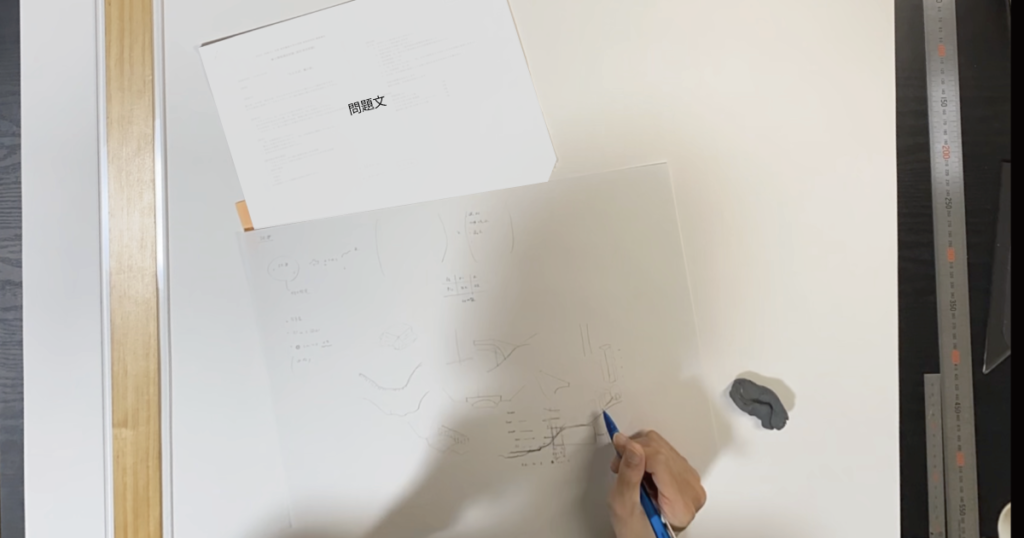

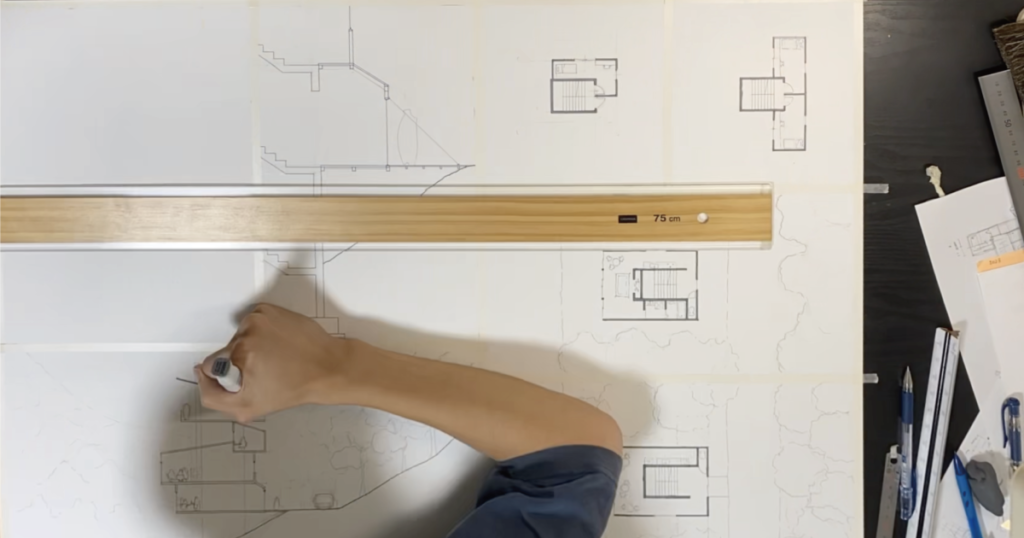

②図面の下書き 1:00〜2:30

まずは図面の下書きから始めます。パースやダイアグラム、文章は後回しです!

図面の下書きをしながら、パースや文章を頭の片隅で考えよう!

下書きと言いつつも、内部の詳細なゾーニングはこの段階で行うので、どういった内観になるのかイメージしながら線を引いていきましょう。

2-1.通り芯の記入

平面図、立面図、断面図の情報の誤差が起こらないように、通り芯を引いていきます。

全ての図面が同じスケールになることは滅多にないので、縮尺の変化に気をつけながら描き進めていきましょう。

2-2.壁厚や柱の下書き

通り芯をもとに壁厚などを描き込んでいきます。ここが重要な時短の分かれ目です!

全ての壁厚や柱に定規で線を入れる必要はありません。この後のペン入れでもお話しますが、フリーハンドでペン入れをするところがたくさんあるので下書きで丁寧に描きすぎると時間のロスになります。

あくまで、下書き!と割り切って、ペン入れに必要な情報だけを書き込んでいきしょう。

-150x150.png)

画面が汚れないように、筆圧は軽くしよう!

2-3.図面の下書き完了

下書きを完了したら、一度深呼吸をしましょう。

修正が難しいペン入れに移行する前に、必要な情報が本当に揃っているのか。残り時間をどう配分するのか。など戦略を冷静に考える時間が重要になります。一瞬のわずかな時間ですが。

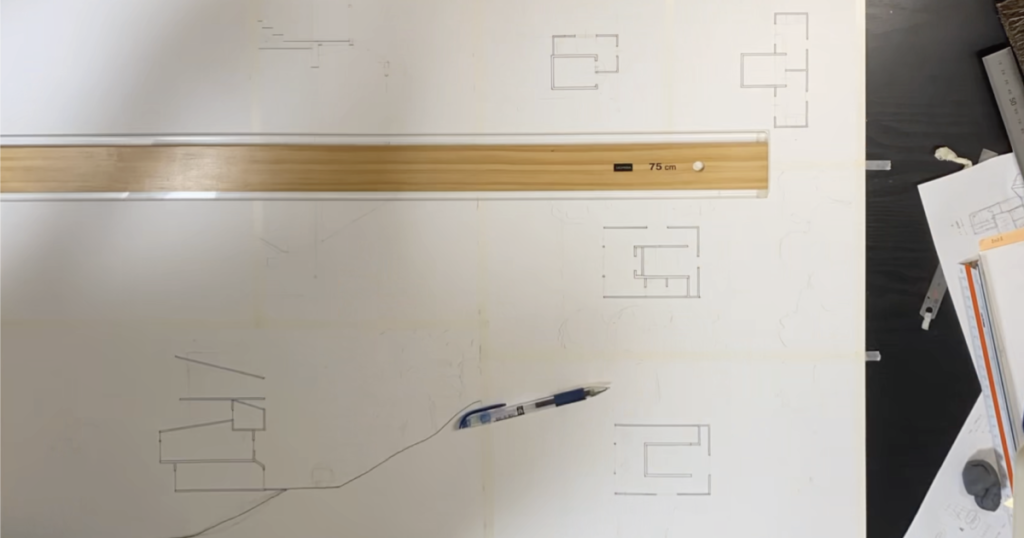

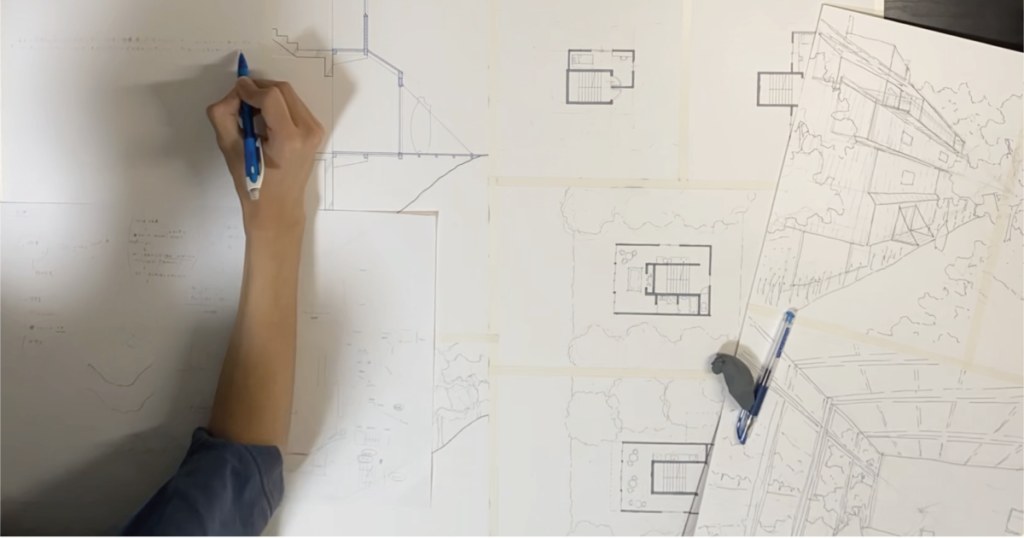

③ペン入れ 2:30〜4:30

3-1. 断面線のペン入れ

いよいよペン入れに入りますが、定規とフリーハンドの描き分けが重要になります。

例えば、平面図でたくさん柱が落ちる際に、一つ一つに定規を当てると時間がかかるため、私はフリーハンドで柱を描いていました。

一級建築士の製図試験でも、躯体は定規、間仕切り壁はフリーハンドで描くといったように緩急をつけながら時間を短縮します。

-150x150.png)

慣れないうちは定規で描くのがおすすめだよ

3-2. 見えがかり・点景の描き込み

断面図の見えがかり、人や樹木、家具などを描き込んでいきます。

3-3. 断面塗りつぶし

断面の塗りつぶしは、個人の好みや残り時間との相談になるため、必ずすべきものではありませんが、画面が締まるポイントになります。

真っ黒だと主張が強すぎるので、濃いグレーで塗りつぶしていました!

RCの斜線のハッチングなども使いながら、軽やかな構造体との対比を強調するのもポイントです。

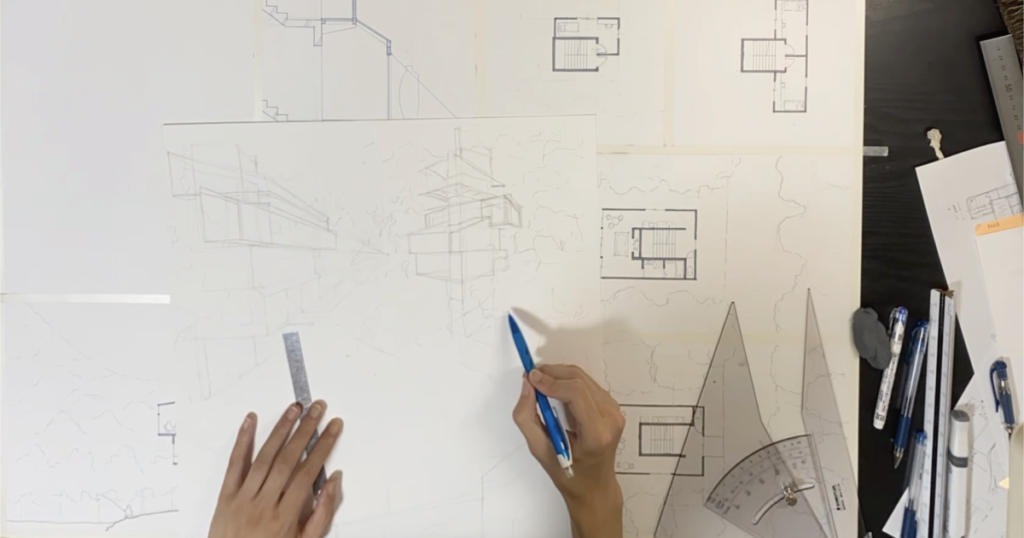

④パース 4:30〜5:30

4-1. パースの下書き

この課題では、パースは別のA3ケント紙へ描く指定がありましたが、基本的に図面のペン入れ後にパースの下書きを開始します。

消失点の決定やパース線を定規で描いていきますが、ここでもフリーハンドで描けるところをなるべく増やすことで時短に繋がります!

4-2.パースのペン入れ

パースにペン入れをする段階で、各部材や敷地周辺のテクスチャを点や破線などで加えていくと、パースの情報がより豊かになります!

⑤文章・ダイアグラム 5:30〜6:00

5-1.文章の下書き

文章の水平が崩れないように、ガイドを引いてから文字の下書きを始めます。

自分の文字の大きさとスペースに対する平均的な文字数を把握しよう

ダイアグラムを描く余白も考えながら、文章を作成するため、このスペースなら◯◯字書ける!と把握しておくと時短につながります。

5-2.ダイアグラムの作成

文章をもとに、足りない・分かりにくい情報を補足するようなダイアグラムを作成しましょう!

5-3.文字・ダイアグラムのペン入れ

着彩をする前に、不要な鉛筆の線などを練り消しゴムで消しておきましょう!

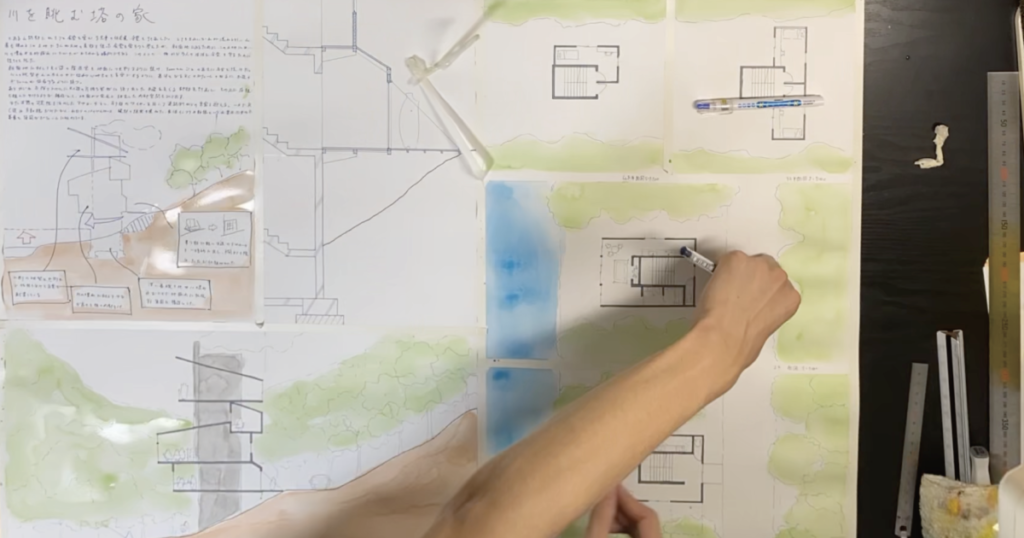

⑥着彩 6:00〜7:00

水彩での着彩について紹介していきます。

6-1.面積の大きいものから着彩

この課題では、樹木の緑が占める比率が多かったので、緑から塗り始めました。

最後の段階である着彩では、いつ制限時間を迎えるか分からないため、同じ色で大きな面積を塗れるところを優先的に進めていきましょう!

6-2.細部の着彩

色がはみ出さないように、細い筆で内観パースなどを塗り進めていきます。

白い余白を活かしながら、着彩を進めましょう・

6-2.マスキングテープを剥がす

着彩を終えたら、マスキングテープをゆっくり剥がしましょう。

長時間かけたせっかくの画面を破いてしまうことになるので、最後こそ慎重に!

ここでマスキングテープによってできた余白に図面名称を書き込みます!

-150x150.png)

本番で受験番号を書き忘れないように確認しておこう〜!

即日設計の評価軸とは?

即日設計の試験は、点数配点が大きいことが多くどのように評価されているのでしょうか。

多くの大学院は点数の内訳は公表されていないですが、以下のポイントが即日設計の優劣をつけるとされています。

- 必要な要件を全て書き込めたか

- 画面に不必要な余白がないか

- 上記を踏まえた上で魅力的な提案となっているか(ここが分かれ目)

1. 2.は最低限クリアしなければならない項目であり、3.は各大学院によって評価される点が大きく変わるので、筆者は各大学院の先輩からのアドバイスを聞きながら対策の方針を決定しました。

当サイトでも大学院ごとで評価されやすいポイントをまとめているのでぜひ参考にしてみてください!

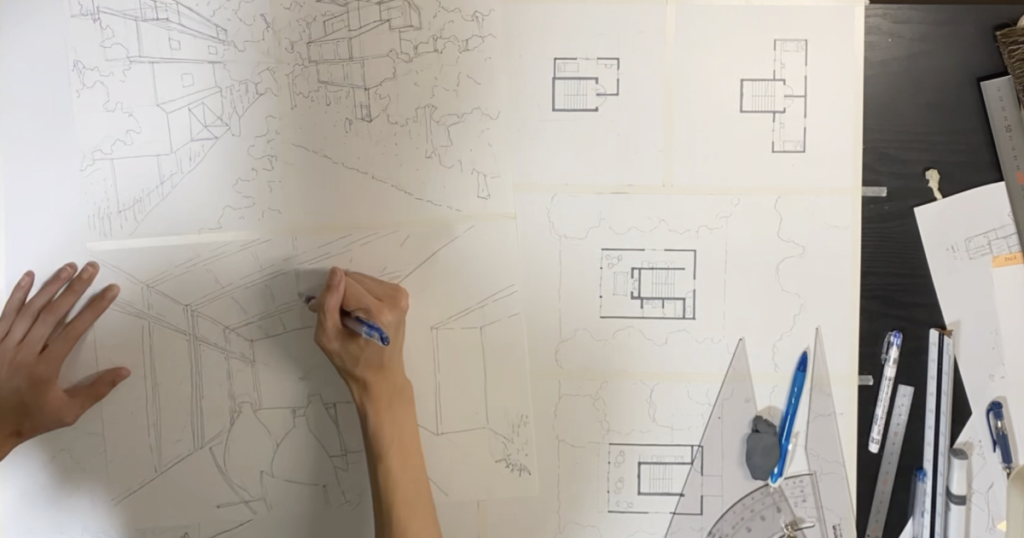

コンセプトを効果的に表現しよう!

短時間でコンセプトを作り効果的に伝えるために、気になる建築家の作品集や図面集をはじめ、名作建築の構成などをまとめた本を参考にしながら、アイデアやダイアグラムのバリエーションのストックを行っていました。

大学によっては詳細図を求められることもあり、コンセプトを細部まで反映させるために、自分の好きな建築家のディテールなどを参考にしながら楽しく対策するのは効果的だと思います。

これらをベースに練習を繰り返すことで自身の得意とする表現やコンセプトを短時間の試験時間の間にアウトプットできるようになります。

-150x150.png)

よし!建築家の図面をとにかく模写するぞ〜!

-150x150.png)

図面も大事だけど、パースも空間を伝える重要な要素だよ!

また、図面やダイアグラムだけでなくパースによる表現も重要な要素の一つです。透視図法や構図の基礎を身につけた上で、練習を重ねて自身の表現を模索しました。

パースを効果的に使えるようになってくると図面だけでは伝えきれない空間を表現できるようになるので、説得力のある即日設計になっていきます。

自分の表現を身につけて、即日設計で合格を勝ち取りましょう!!

コメント